简言之是工业革命的推动,因为工业化,人们聚集到工厂密集的地方,形成城市。(一)历史背景迄今为止,人类世界在聚落的型式和聚落组织上已经历了三次大的变化。第一次大的变化是渔猎到农业的革命,发生在新石器时代。

产业结构的不合理,使西部地区大量劳动力滞留于农村,影响了农业人口向城市人口的转变,是西部城市化水平落后的主要原因。 (2)经济增长 从各国城市化发展的历史来看,城市化与经济发展水平间存在很强的正相关关系。

集中型城市化就是农村人口和非农经济活动不断向城市集中。在这种城市化的过程中,暴露出原有的很多影响我国城市化进程的因素,同样也给我们带来了很多新的问题。

-2006年农村体制改革大大推动了农村经济的发展,诞生了许多新城市;十一届三中全会后,实行改革开放,设立经济特区开放沿海城市,使我国城市化发展进入高速化城市阶段。

第一阶段是1949-1957年的平稳发展时期。随着国内局势的稳定,特别我国全面工业化 进程的启动,我国城镇人口的比重也获得了平稳增长。第二阶段是1958-1965年急速调整时期。

因为大型工厂的崛起在几十年的时间里将小城镇变成了大城市。产业革命后城市化进程加快的原因是经济的发展和工业化,工业化则成为城市化的根本动力,从而使很多人的工作和生活地点发生了变化,即从乡村转移到了工业城市。

1、——1957年,是城市化起步发展时期;(2)1958——1965年,是城市化的不稳定发展时期;(3)1966——1978年,是城市化停滞发展时期;(4)1978至今,是城市化的稳定快速发展时期。

2、.历程:新中国成立以来的城镇化进程大致分为三个阶段:(1)第一阶段:1949~1957年。

3、近代中国的城市化进程如下:第一阶段:洋务运动和戊戌维新(19世纪中期到20世纪初),这两个运动都是清政府推出的改革措施,旨在引进西方的技术、理论和文明,加强国力。

4、而刚刚闭幕不久的中共十七大,则对十六大提出的“走中国特色城镇化道路”作了进一步完善和发展,提出“核心是促进大中小城市和小城镇协调发展。

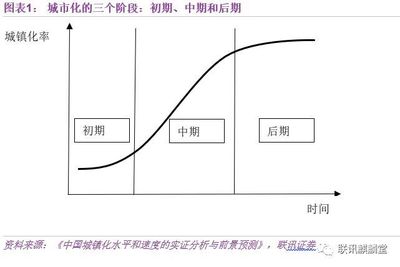

1、城市化进程的三个阶段 (1)初期阶段(城镇人口占总人口比重在30%以下):农村人口占绝对优势,工业生产水平较低,工业提供的就业机会有限,农业剩余劳动力释放缓慢。

2、城市化及城镇化。基本规律有:1,人口职业的转变。由农业转变为非农业的第二第三产业。2,产业结构的转变。3,土地及地域空间的转变。城市化过程中,产生的废气、污水等对居民的生活环境造成了不利的影响。

3、三个阶段 初始阶段:城市人口占总人口的比重在30%以下这一阶段农村人口占绝对优势,生产力水平较低,工业提供的就业机会有限,农村剩余劳动力释放缓慢。

4、世界城市化的进程大致经历了三个阶段:一是工业革命前时期。早期城市因生产力水平不高,可提供城市居民需要的农副产品数量有限,所以城市发展受到限制。

5、第三阶段是从20世纪开始到现在,为成熟阶段。资料1:城市化进程:早在原始社会向奴隶社会转变的时期,就出现了城市。但是,在相当长的历史时期中,城市的发展和城市人口的增加极其缓慢。

从深圳开放开始,从联产承包之类的改革开始,从修路架桥开始,全国各地逐渐的开始了最近的城市化进程。城市化的本质是生产关系的变化,而生产关系的变化是由生产力的变化决定的。

第一阶段是1949-1957年的平稳发展时期。随着国内局势的稳定,特别我国全面工业化 进程的启动,我国城镇人口的比重也获得了平稳增长。第二阶段是1958-1965年急速调整时期。在这一期间,我国城市人口先是急剧上升随后 又迅速下降。

年,中国开始实行改革开放政策,吸收西方先进文化和先进技术,逐渐走上了一条发展现代化的道路。改革开放期间,中国进行了大规模的工业化和城市化建设,取得了长足的进步和成果。

中国城市化进程的第二个阶段 这个时期大约是1949年~1980年左右,这30年间,中国的城市化道路走得非常艰难,某种意义上来说,是处在一种“反城市化”的状态。

发表评论 取消回复